“倏忽温风至,因循小暑来”小暑是二十四节气中的第11个节气,从小暑开始正式进入伏天,有“小暑至,盛夏始”“小暑大暑上蒸下煮”说明此时天气闷热,

小暑开始进入伏天,俗说“小暑过,一日热三分”。小暑之后,气温会一天比一天炎热。所谓“热在三伏”,三伏天通常出现在小暑与处暑之间,是一年中气温最高且又潮湿、闷热的时段。

小暑节气三候

一候温风至,是指小暑节气之后,天气已经开始进入一年中最炎热的阶段,凉风习习的日子已经远去。这之后即便有风,也都是“温风”,天地之间都仿佛变成了一个大蒸笼,风吹在身上很不舒服。

二候蟋蟀居宇,也有的地方写作蟋蟀居壁,是一样的意思。大致是说,这个时期蟋蟀的羽翼还没有长成,只能躲在洞穴中“面壁”。要等到农历的七八月份,蟋蟀才会跑到田间求偶。

三候鹰始鸷,这是说再往后五天,雏鹰开始感受到肃杀之气,开始练习飞翔,为以后的搏击长空做准备了。

小暑节气养生

01

饮食宜清淡适量

小暑时节的多雨、高温,更使得本来就在夏季属于高发症的消化道疾病,更加多发频发。所以,这一时节的饮食,一定要注意饮食卫生,而且饮食要节制,不可贪食、过量;而且饮食以清淡,富有营养为宜。有内热的多吃有“清热、除湿、祛暑”之效的食物,例如苦瓜、秋葵、芹菜、莲藕、冬瓜、黄瓜等。

02

低量运动,调节功能

小暑时节气候炎热,天热出汗较多,津液损耗,气随津脱,阳气更易损伤,因此这个时节适宜进行运动强度不太大的运动,同时注意选择在早晨或傍晚时段进行锻炼,避免在烈日下运动,避免运动后大汗淋漓。同时可免阳气损耗太过,符合“春夏养阳”、夏季“少动多静”的养生原则。

03

平心静气以养心

小暑时节,天气炎热,人们容易烦躁不安,爱犯困,少精神。中医认为,平心静气,可以舒缓紧张的情绪,使心情舒畅、气血和缓;既有助于心脏机能的旺盛。所以,夏季养生以“心静”为宜,心静自然凉。

04

小暑午觉很关键

因为天气的原因,在小暑很多人的睡眠都存在一些问题,睡眠质量下降,人就会出现精力不足、头晕等情况,而保持适当的午睡能够帮助人们补充精力,减少身体上以及精神上的疲劳感。并且,适当的午睡还可以帮助人们控制血压,让心率变慢,避免小暑气温过高,因为心率过快而导致的危险。此外,午睡还可以帮助人们有效预防冠心病等心脏疾病,因此在小暑一定要养成午睡的好习惯哦。

05

调养脾胃,预防暑湿

中医把一年分为5个季节,除了春夏秋冬,还有一个长夏,长夏必须注重养脾,因为长夏多湿,湿邪伤脾,脾最怕湿邪来犯,受“湿邪”的侵袭容易出现周身乏力、脾胃不和、恶心出汗、手足水肿等症状。

上午9点至11点是巳时,这个时候是脾经当令,此时脾最活跃。脾是主运化的,早上吃的食物在这个时候开始运化。此时多喝水,让脾脏处于最活跃的程度,将食物精华摄取。

艾灸

要去湿,先补脾。脾应于季夏,小暑大暑时节最需艾灸,以健脾化湿。

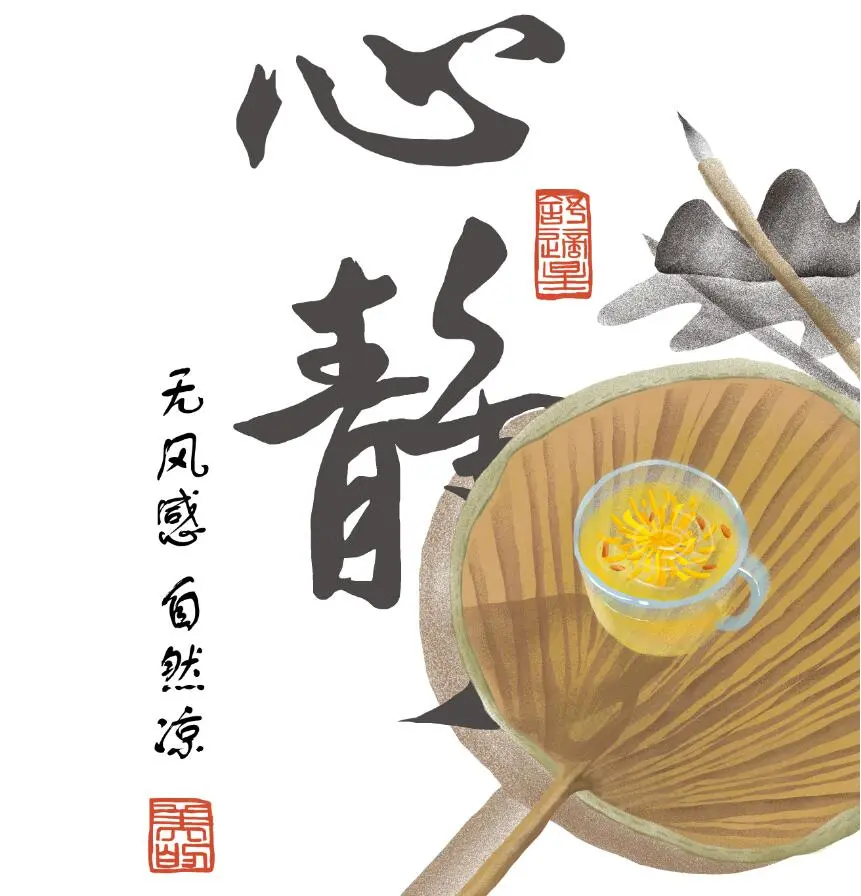

1、脾俞穴:为足太阳膀胱经循行路线上位于背部的背俞穴之一,背俞穴适用于治疗相应的脏腑病证及有关的组织器官病证,故脾俞穴是调理脾胃疾病与健脾祛湿的要穴。

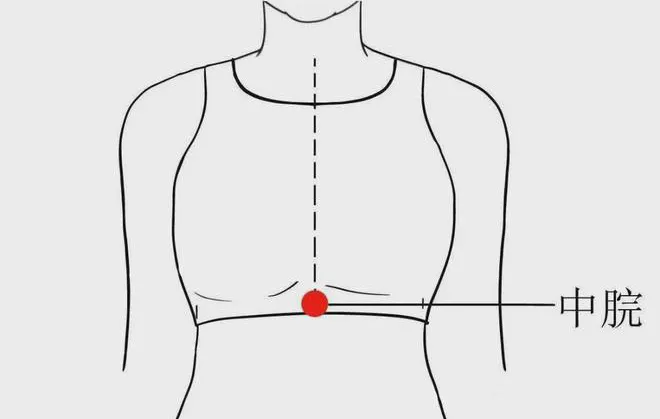

2、中脘穴:在胃的中部,占据了胃的主体部分,因此对脾胃问题的调理效果是最好的,所理所当然地成为脾胃病的常用穴。刺激中脘穴之后胃的蠕动会增强,能够加强水湿的排出。

3、丰隆穴:位处胃经下部,胃经及脾经湿浊之气汇合于此,所降之雨又分走胃经及脾经各部,有联络脾胃二经各部气血物质的作用,故这个穴位祛湿效果较佳。

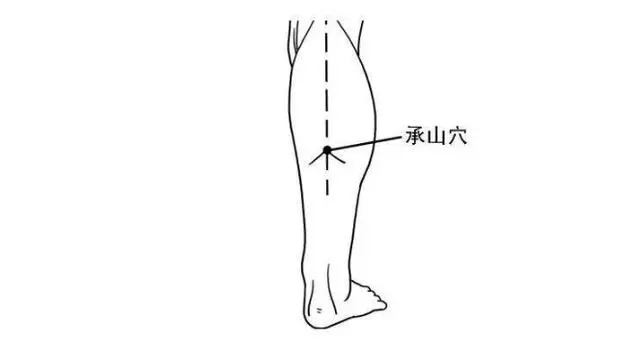

4、承山穴:虽然承山穴不是脾经上的穴位,但它却是去除人体湿气的最好穴位之一,承山穴可振奋膀胱经的阳气,加速湿气的运化排出。

5、太白穴:艾灸温阳,最适于养脾,凡脾虚之人皆可艾灸脾经原穴太白。

太白对于我们脾系统的保健来说非常关键,艾灸此穴,可以补脾,对脾虚引起的食欲不振、浑身乏力、犯困、水肿、腹胀、腹泻等疾病都有很好的防治作用。

注意事项:每天交替对这5个穴位艾灸10~20分钟,以皮肤发红为宜,可强壮元阳,理脾和胃,增强抗病能力。平时也可以多按摩这几个穴位。